Изготовление печи русской: Кладка русской печи своими руками: порядовка, схема, устройство

кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Содержание статьи:

- Устройство русской печи

- Строительство: подготовка и кладка

- Выбор места для кладки

- Подготовка инструмента и материалов

- Как приготовить раствор?

- Базовые принципы порядковой кладки

- Печь с водогрейным котлом и лежанкой

- Рекомендации печников по эксплуатации

- Выводы и полезное видео по теме

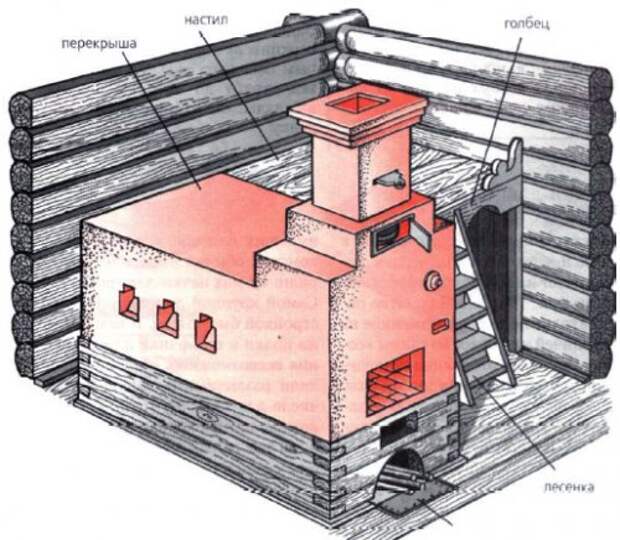

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

- СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;

- СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;

- СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Галерея изображений

Фото из

С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку. С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда

Кельма или мастерок для распределения раствора

Молоток-кирка для раскалывания кирпичей

Металлическая расшивка для швов

Строительный уровень пузырьковый или лазерный

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

- пластичностью, удобной для нанесения и распределения;

- достаточной густотой для предотвращения растекаемости;

- нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» — короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

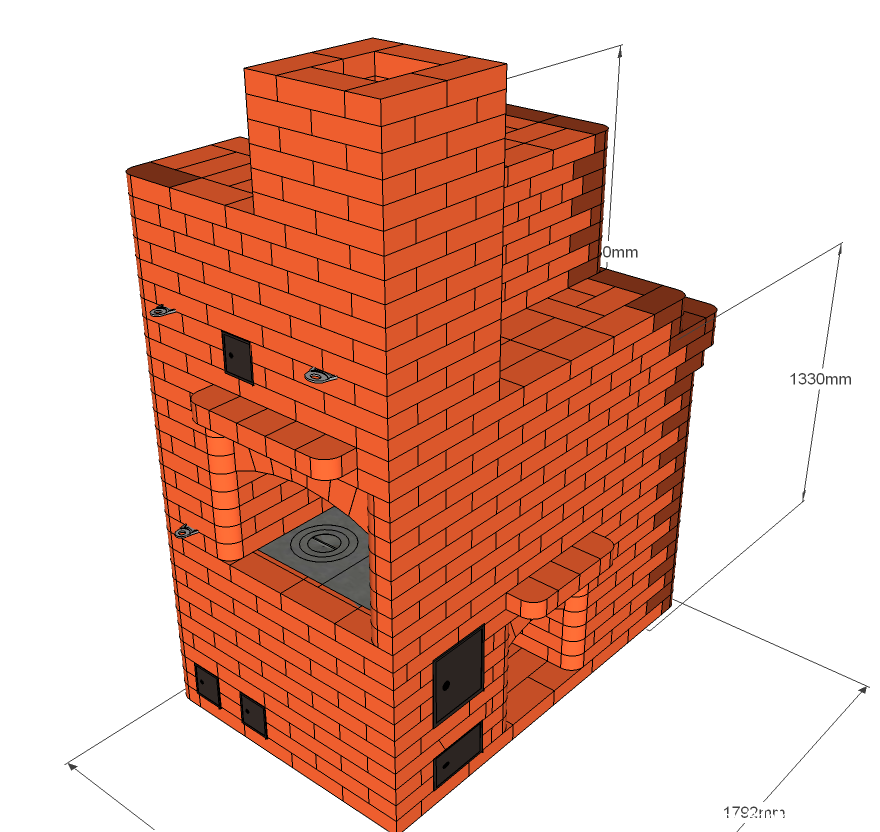

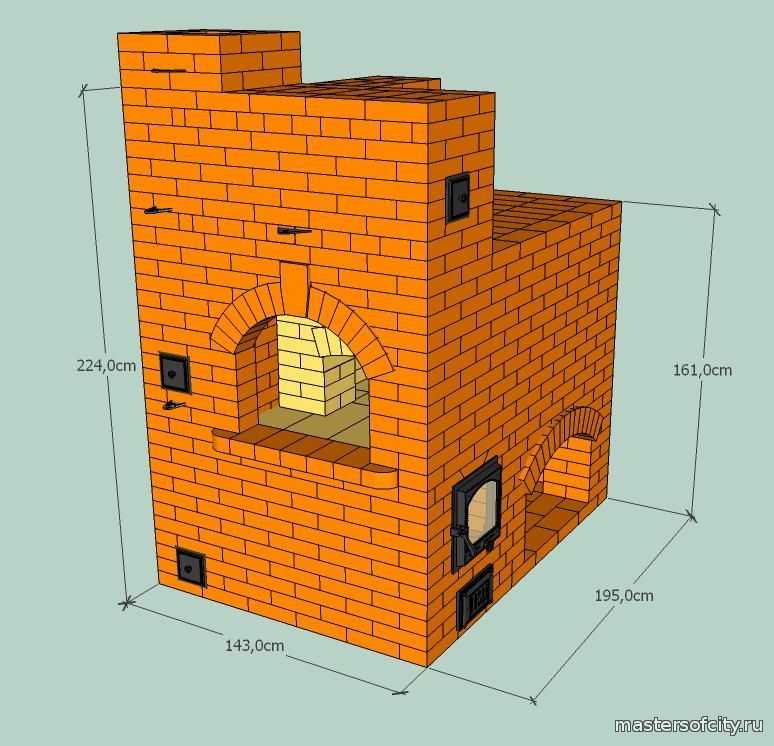

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи

2 ряд – начало строительства отсеков.

Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами

4 ряд – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок

5 ряд – колосник.

Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – водогрейный бак.

Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу

8 и 9 ряд – выведение каналов.

Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере

11 ряд – установка варочной плиты.

Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

14 ряд – вход в трубу.

Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы

16 ряд – усиление стенок.

Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – свод горнила.

Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба

21 ряд – основание лежанки.

В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья

24 ряд – монтаж заслонки.

Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Потери тепла увеличиваются до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало

Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщины не более 10 см. Так они прогорят одинаково быстро и равномерно, что важно для нагревания кирпичей

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.

Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.

Для растопки обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

- Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.

- Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.

- Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.

- Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.

- Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.

- Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.

Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

чертеж порядовки и схема устройства

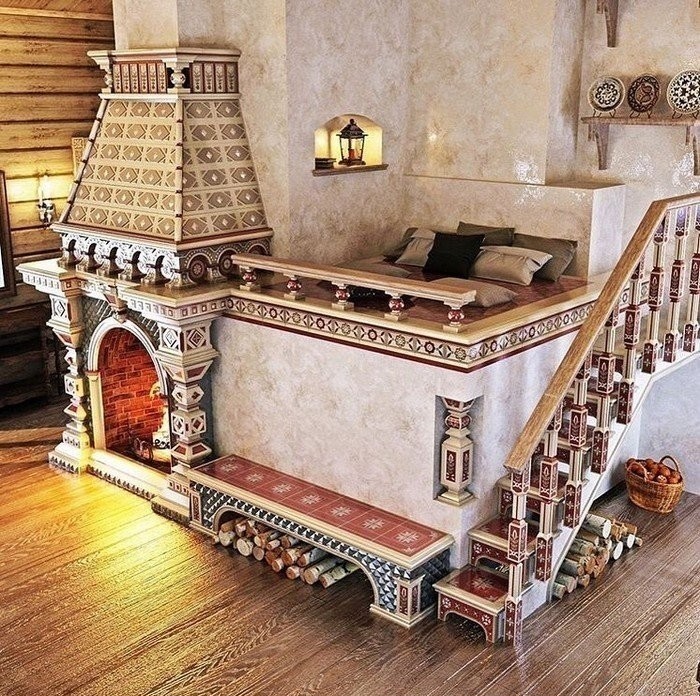

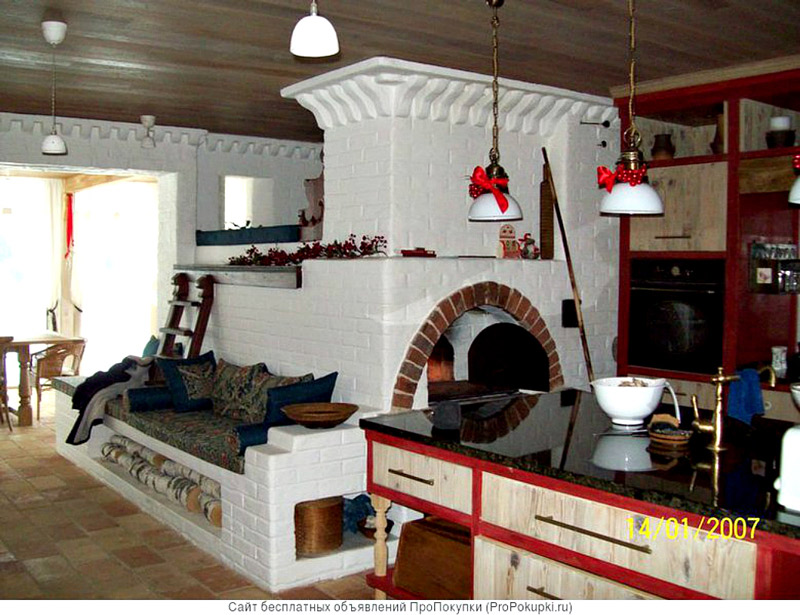

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

- Конструкция русской печи

- Как выбрать место расположения печи?

- Инструменты для кладки печи

- Материал для кладки печи

- Кладка русской печи

- Русская печь: порядовки

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

- подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;

- холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;

- шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;

- под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;

- горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды.

Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;

Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам; - перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;

- вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;

- лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

- мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;

- молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;

- расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;

- строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;

- отвес. Используют для измерения вертикальности стены;

- порядовка.

Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;

Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов; - правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;

- лопатка, с помощью которой размешивают раствор;

- емкость для раствора;

- мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

- шамотный и огнеупорный материал;

- глина и песок для смеси;

- мягкая проволока;

- колосниковая решетка;

- задвижка;

- асбестовый шнур;

- дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

youtube.com/embed/8QUQMu7QsNQ»>

Сооружение русской каменной печи из кирпичей – Новости Матери-Земли

Незадолго до начала истории было обнаружено, что кирпичи обладают особой способностью временно накапливать тепло и отдавать его с довольно равномерной скоростью. Поэтому, когда ваша прабабушка каталась на санях, она сначала нагревала кирпич и брала его с собой в качестве переносного обогревателя. Со временем люди строили из кирпича разного рода печи, топки и т. п. и использовали этот принцип для выравнивания теплоотдачи дров.

В Восточной Европе и некоторых частях Скандинавии зимы были суровыми, и проблема обострилась, так как доступные запасы древесины стали настолько истощены, что временами им приходилось использовать солому, ветки или навоз животных, чтобы согреться. Используя теплоаккумулирующую способность кирпича помимо простого камина, они начали строить каменные печи, которые были закрыты (чтобы подача воздуха могла быть наружным воздухом, а не уже нагретым комнатным воздухом), и они спроектировали дымоход так, чтобы горячие газы от огня бежали по длинному кирпичному лабиринту. Это привело к тому, что большая часть тепла впиталась в кирпич, а не ушла в дымоход. По мере того, как тепло проникает в кирпичи, газы охлаждаются и сжимаются, создавая вакуум, который всасывает воздух из воздухозаборника и создает в этих печах огромную тягу, что делает их высокоэффективными системами сжигания, которые можно очень успешно заправлять практически любым топливом. горючий.

Это привело к тому, что большая часть тепла впиталась в кирпич, а не ушла в дымоход. По мере того, как тепло проникает в кирпичи, газы охлаждаются и сжимаются, создавая вакуум, который всасывает воздух из воздухозаборника и создает в этих печах огромную тягу, что делает их высокоэффективными системами сжигания, которые можно очень успешно заправлять практически любым топливом. горючий.

На домашней выставке в Сиэтле я увидел одну из таких русских (или финских) печей. Это выглядело как хороший ответ на мою проблему. Одним из показанных вариантов с ним была труба конденсатора, обеспечивающая вывод горячей воды из печи. Это может быть труба вокруг дома, чтобы распределить тепло печи. Превосходно! Только одна проблема: цена. Каменщики уже не работают дешево, а каменщики по специальности еще дешевле. (Продавец кирпичной компании сказал мне, что его угнал со стройплощадки каменщик, который строил русскую печь, но не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как это делается.) Минимальная цена, которую мне назвали, составляла 6500 долларов за самую маленькую печь, которую они сделали. – без излишеств, без горячей воды и без учета командировочных расходов.

– без излишеств, без горячей воды и без учета командировочных расходов.

Хоть я и не каменщик, но кое-что построил из кирпича. В студенческие годы я смешивал и таскал воду для каменщиков, так что знаю основы. На самом деле, чтобы начать, нужны четыре ингредиента: тяжелая работа, хороший глаз, много-много терпения. . . и библиотека. После недолгих поисков я наткнулся в публичной библиотеке на книгу, в которой были подробные планы и инструкции по строительству русской дровяной печи из кирпичей. Даже автор этой книги намекнул, что если вы любитель, вам нужно быть немного сумасшедшим, чтобы попытаться построить собственную печь. Как оказалось, он ошибался, но я все равно оценил совет.

Материалы для строительства русской дровяной печи из кирпича

Я начал искать сначала того, кто продаст мне дверь и змеевик для печки. Я узнал, что производители железных печей не будут продавать вам только дверь, потому что они должны потратить непомерную сумму денег, чтобы получить разрешение государства на продажу своей продукции, и они боятся, что если кто-то купит дверь с их государственным номером на ней, затем он изготовит свою собственную печь, не тратя денег на одобрение своего проекта. Наконец, я нашел парня, который строил русские печи, который продавал комплектующие. Я начал подозревать, что он не верил, что кто-то действительно добьется успеха и построит свою собственную печь, и что, продавая мне детали, он зацепит меня и в конечном итоге получит контракт на строительство моей печи. Так или иначе, через некоторое время он придумал дверь из закаленного стекла и водяной змеевик, которые я хотел. Он также дал небольшой совет. Он был знаком с рисунком, который мы получили в библиотеке. Он сказал, что это сработало, но в некоторых местах было слишком светло. Он порекомендовал нам положить еще один полный слой кирпича снаружи. Это сделало и без того большой проект намного больше. Но его доводы казались оправданными, поэтому мы так и сделали. Всего кирпичей нужно сейчас: 1,900.

Наконец, я нашел парня, который строил русские печи, который продавал комплектующие. Я начал подозревать, что он не верил, что кто-то действительно добьется успеха и построит свою собственную печь, и что, продавая мне детали, он зацепит меня и в конечном итоге получит контракт на строительство моей печи. Так или иначе, через некоторое время он придумал дверь из закаленного стекла и водяной змеевик, которые я хотел. Он также дал небольшой совет. Он был знаком с рисунком, который мы получили в библиотеке. Он сказал, что это сработало, но в некоторых местах было слишком светло. Он порекомендовал нам положить еще один полный слой кирпича снаружи. Это сделало и без того большой проект намного больше. Но его доводы казались оправданными, поэтому мы так и сделали. Всего кирпичей нужно сейчас: 1,900.

Мне нужен был еще один специальный предмет: труба, чтобы пройти сквозь пол. Медная трубка подошла бы, но я немного беспокоился, что со временем она может вступить в реакцию с химическими веществами в бетоне и разъесться. Как только материал окажется в бетоне, вы не сможете заменить или отремонтировать его. На той же домашней выставке я увидел дисплей шведского производителя системы подогрева пола с использованием пластиковой трубы. Это был трехслойный сэндвич из очень жесткого пластика. Теоретически он должен прослужить дольше дома. От дистрибьютора я получил полные спецификации, прейскурантные цены и т. д. Однако, когда я хотел сделать заказ, они сообщили мне, что они всего лишь дистрибьютор и что мне придется покупать у одного из их дилеров, которых было три в моем районе. . Когда я связался с дилерами, они сообщили мне, что продают только подрядчикам, и если у меня нет лицензии подрядчика, это не продажа. В этот момент я немного разозлился — эмоция, которая иногда окупается. Я позвонил дистрибьютору и устно отчитал его за то, что он продал мне продукт, который я не мог купить. Он извинился и согласился продать мне то, что я хотел, напрямую, по цене дилера! Его отчаянные дилеры только что избавились от своего дела.

Как только материал окажется в бетоне, вы не сможете заменить или отремонтировать его. На той же домашней выставке я увидел дисплей шведского производителя системы подогрева пола с использованием пластиковой трубы. Это был трехслойный сэндвич из очень жесткого пластика. Теоретически он должен прослужить дольше дома. От дистрибьютора я получил полные спецификации, прейскурантные цены и т. д. Однако, когда я хотел сделать заказ, они сообщили мне, что они всего лишь дистрибьютор и что мне придется покупать у одного из их дилеров, которых было три в моем районе. . Когда я связался с дилерами, они сообщили мне, что продают только подрядчикам, и если у меня нет лицензии подрядчика, это не продажа. В этот момент я немного разозлился — эмоция, которая иногда окупается. Я позвонил дистрибьютору и устно отчитал его за то, что он продал мне продукт, который я не мог купить. Он извинился и согласился продать мне то, что я хотел, напрямую, по цене дилера! Его отчаянные дилеры только что избавились от своего дела.

Одна неприятная вещь в дровяной печи – это необходимость вытаскивать золу. Я по натуре разбрасыватель, и таскание пепла по ковру в гостиной казалось верным источником жалоб со стороны моей жены. Так как тепловые трубы не шли в жилую комнату, где должна была быть печь, мы сделали пол гостиной с нижней стороны деревянным. В эту деревянную часть пола входила печь. Мы залили большой кусок бетона в качестве основания для печи, затем заложили чистку под пол.

Теперь я просто снимаю решетку над вентиляционным отверстием. Затем я беру садовую мотыгу и втягиваю золу в топку, позволяя ей падать через вентиляционное отверстие в пространство у основания печи. Таким образом, немного наклонив голову, я могу убрать пепел под домом и снаружи, не испортив дом внутри. Эта конструкция также имеет то преимущество, что используется то же заднее отверстие, что и для забора наружного воздуха.

Укладка кирпичей для дровяной печи

В какой-то момент моя семья начала понимать, что я серьезно отношусь к тому, чтобы положить огромную (32 дюйма на 76 дюймов и 7 1/2 футов в высоту) кучу кирпичей прямо посреди дома, и что это будет самое заметное место в доме. наша кухня-гостиная. Мой сын Джефф — перфекционист, и его очень беспокоит, как все будет выглядеть. Он действительно не думал, что старик будет достаточно терпелив и осторожен, чтобы убедиться, что этот предмет был красивым, а не бельмом на глазу. Я показал ему, как смешивать раствор и как класть кирпич. (Большую часть раствора я все равно сам замешал.) Он внимательно изучил книгу и, хотя до сих пор ни одного кирпича не клал и не видел, как это делается, объявил, что будет строить печь.

наша кухня-гостиная. Мой сын Джефф — перфекционист, и его очень беспокоит, как все будет выглядеть. Он действительно не думал, что старик будет достаточно терпелив и осторожен, чтобы убедиться, что этот предмет был красивым, а не бельмом на глазу. Я показал ему, как смешивать раствор и как класть кирпич. (Большую часть раствора я все равно сам замешал.) Он внимательно изучил книгу и, хотя до сих пор ни одного кирпича не клал и не видел, как это делается, объявил, что будет строить печь.

Добавление второго слоя дало нам возможность сделать несколько незаметных ошибок. Используя старую мастерскую с пильным полотном для кирпичей, я разрезал кирпичи, которые нужно было разрезать. Я также установил дверь и прочистки. Изнутри сделали из мягкого садового кирпича (дешевле и легче режется). Участки топки и дымохода, которые будут получать много тепла, мы обложили огнеупорным кирпичом. Для внешней оболочки мы использовали твердый кирпич (дорогой и гораздо труднее резать). Печь стоит посреди комнаты, семь с половиной футов высотой, над ней еще семь футов кирпичного дымохода. После того, как мы пробили потолок, мы не видели смысла лезть на всю работу по строительству сквозной крыши из кирпича, поэтому установили металлический дымоход, который все равно практически не виден снаружи. Я могу быть предвзятым, но я не верю, что профессионал справился бы лучше.

После того, как мы пробили потолок, мы не видели смысла лезть на всю работу по строительству сквозной крыши из кирпича, поэтому установили металлический дымоход, который все равно практически не виден снаружи. Я могу быть предвзятым, но я не верю, что профессионал справился бы лучше.

Горение в дровяной печи

Чтобы дом оставался теплым, нам нужно топить его всего один-два часа утром. Потом, когда горячих углей еще много, перекрываем и заслонку, и воздухозаборник. Это удерживает горячий воздух в печи, и он остается горячим в течение примерно 24 часов и теплым в течение 48 часов. Максимальное тепло поверхности возникает примерно через 30 минут после выключения печи, настолько короткое, что наиболее эффективными являются очень горячие ожоги. Когда вы достигли максимального тепла, дополнительное горение в основном нагревает дымоход. В самую холодную зимнюю погоду комнатная температура ночью падает примерно на три-четыре градуса. (В очень холодную погоду мы обычно также разжигаем вечером. ) Вы должны быть осторожны, чтобы не дать огню погаснуть, не выключив его. Если вы забудете, холодный воздух продолжит циркулировать через печь, и вы потеряете большую часть тепла.

) Вы должны быть осторожны, чтобы не дать огню погаснуть, не выключив его. Если вы забудете, холодный воздух продолжит циркулировать через печь, и вы потеряете большую часть тепла.

Топка имеет длину 40 дюймов, что делает идеальную длину дров около 36 дюймов. Однако, если вы случайно сделаете один немного длиннее, в нижней части первого дымохода останется около фута пространства, куда вы можете засунуть конец, так что вы действительно можете разместить четырехфутовый кусок дерева. Он идеально подходит для сжигания длинной тонкой ольхи, которую я удаляю, чтобы освободить место для хвойных деревьев. Кроме того, на некоторых участках участка слишком много хвойных деревьев прижато друг к другу для хорошего роста. Утонения из этих областей очень хорошо подходят для печи. Тогда, конечно, много мертвых падений. Чем меньше диаметр дров, тем быстрее (и, следовательно, эффективнее) они горят.

После того, как вы разожжете горячий огонь, из трубы не будет видно дыма. К тому времени, когда дымовые газы проходят около 35 футов от топки до потолка, они едва нагреваются. Все тепло проникает в кирпичи. Пожар в дымоходе невозможен. Примерно раз в месяц я открываю две прочистные дверцы в нижней части дымоходов и вычищаю небольшое количество летучей золы, которая там скапливается. Отложений креозота нет, хотя иногда я нахожу его немного на внутренней стороне дверей. Я считаю, что это формируется, когда огонь только начинается и до того, как он набрал скорость.

Все тепло проникает в кирпичи. Пожар в дымоходе невозможен. Примерно раз в месяц я открываю две прочистные дверцы в нижней части дымоходов и вычищаю небольшое количество летучей золы, которая там скапливается. Отложений креозота нет, хотя иногда я нахожу его немного на внутренней стороне дверей. Я считаю, что это формируется, когда огонь только начинается и до того, как он набрал скорость.

Помимо физического тепла печь дает, видя пламя через дверь, «согревает сердечки» Зимними вечерами мы иногда разводим небольшой костер, чтобы получить это свечение. Это помогает сделать дом домом. Иногда ночью не сплю из-за боли в спине. Когда это происходит, я сажусь спиной к этому горячему кирпичу и впитываю тепло. Не дает мне потянуться за аспирином.

Друг дал нам двухдюймовый клен, только грубо распиленный. Мы разрезали его и отшлифовали, чтобы сделать полки для каждой стороны печи. J-образные болты (закрепленные во внутреннем кирпиче, когда мы строили) обеспечивают надежное крепление кленовых кронштейнов, удерживающих каминные полки.

Распределение тепла внутри пола не работает должным образом. Это в первую очередь связано с тем, что мы не топим печь достаточно часто, чтобы поддерживать нагрев бетона, а дополнительный бетон и сталь, которые они заставили нас положить, увеличили размер блока, который мы должны нагреть. Тем не менее, нам удается сохранять достаточно тепло и комфортно. К счастью, мы построили именно тогда, когда мы это сделали, потому что по сегодняшним правилам строительства нам все равно пришлось бы установить тепловой насос, нужен он нам или нет, а мы, конечно, этого не делаем.

Тебе нужно научиться управлять своим теплом. Точно так же, как долго остывает, так же долго и нагревается. Если вы подождете, пока печь остынет (около 48 часов, чтобы полностью остыть), чтобы разжечь огонь, вас ждет долгий период холода, прежде чем она нагреется, потому что около 90% вашего тепла впитывается в кирпичи. Только очень немного излучает из двери. (Если бы я делал это заново, я мог бы включить боковое окно, чтобы сразу излучалось больше тепла. )

)

Лучшая часть системы отопления — это то, чего у нее нет — счета за топливо в конце месяца.

Дровяные печи: сталь, железо или камень?

• Стальные печи предназначены для излучения как лучистого, так и конвективного тепла. Конвекционное тепло — это когда комнатное тепло втягивается в камеру вокруг топки, нагревается, а затем направляется обратно в комнату.

• Чугун в основном выделяет лучистое тепло (тепло, которое исходит от материала) и более красив, потому что чугун можно заливать в декоративные формы. Чугун медленнее нагревается и медленнее остывает.

• Мыльный камень красив и поглощает тепло лучше, чем сталь или чугун.

кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме ответственное и требующее мастерства мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника . Только он знает, как построить русскую печь: выбрать правильную схему кладки, подобрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в заказе могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо соблюдать правила проведения работ и нормативные требования в строительстве.

Содержание статьи:

- Устройство русской печи

- Строительство: подготовка и кладка

- Выбор места для кладки

- Подготовка инструментов и материалов

- Как приготовить раствор?

- Основные принципы рядовой кладки

- Печь с котлом и лежанкой

- Рекомендации по эксплуатации

- Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

Размеры, форма и конструктивные особенности русской печи могут различаться. По одному из определений, это отопительно-варочная установка с 2-мя топками, которая помимо функций обогрева предназначена также для приготовления типовых блюд и выпечки хлеба.

Процесс сжигания дров в основной топке происходит следующим образом: газы, образующиеся при горении поленьев, поступают в 1 секцию подкамеры, затем через специальные отверстия — подтопки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основная топка нужна для зимнего отопления, малая используется для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малой топке дымовые газы сначала попадают в основную топку, из нее в трубу. Здесь можно использовать не только сухие бревна, но и кору, щепу, ветки и другие отходы.

Русская печь имеет массу достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло вырабатывается на уровне очага, то есть на расстоянии примерно 0,9м от пола, что препятствует прогреву нижней части помещения

Фундаментом для сооружения служит фундамент, обычно на 0,1 м больше дна русской печи. Здесь, внизу, подвал — свободное место для хранения кочерги, хвата, лопаток и прочего снаряжения.

Основной частью считается тигель — варочная камера с отверстием (горловиной) на лицевой стороне. Горловина может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь тигля закладывается топливо (поленья) и ставится посуда с едой

Для кладки варочной камеры, и в частности свода, выбирают наиболее огнеупорный, отборный кирпич. Толщина стен определяет, как долго будет держаться тепло.

Толщина стен определяет, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но так же быстро и остывают. Стандартная толщина составляет 1 или ¾ кирпича. Передняя стена тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед топкой.

На дне варочной камеры находится под, для которого подойдет прочный гладкий кирпич. Часто ее укладывают всухую, без использования раствора, на подушку из крупнозернистого песка, в которую добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настил очага делается с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень прогрева и сложность кладки.

Например, полукруглые арки слабо греются под и неравномерно отражают газы, но считаются более легкими в устройстве своими руками.

Плоские арки укладывать сложнее, для распределения нагрузки необходимо использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции днище сильнее прогревается.

Технология кладки свода русской печи может варьироваться, но чаще всего соблюдают следующее правило: выкладывать одновременно с 2-х сторон и заканчивать посередине. По центру укладывается замковый кирпич, для покрытия которого используется глиняный раствор.

По центру укладывается замковый кирпич, для покрытия которого используется глиняный раствор.

Варочная камера устроена с учетом того, что топливо можно заложить близко к горловине — сгорание более эффективное. Горшки и подносы также ставятся под устье

Если пекут хлеб, то очищают под ним — золу выкапывают, а остатки сметают.

Еще есть способ испечь хлеб без противней и форм, когда его кладут на специальную лопатку, слегка присыпают мукой, а потом «ставят в печь» — просто резким движением вываливают на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы обезопасить себя от разного рода рисков, связанных с пожаром, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении объекта использовать нормы и правила, изложенные в нормативно-правовой документации. состав:

- СНиП 41-01-2003 — раздел по отоплению;

- СНиП 23-02-2003 — по тепловой защите;

- СНиП 3-01-01-85 — общестроительные нормы.

Материалы для строительства печи также должны соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно расположение печи выбирают так, чтобы устье было обращено к окну и хорошо освещалось. Постройку можно расположить как в центре комнаты, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, то они должны быть защищены негорючим материалом — например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичную кладку следует располагать не ближе 0,2 м.

Расстояние между топкой и стенами помещения также необходимо для ежегодной ревизии, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона

Иногда здание размещают в стене между двумя комнатами. Для защиты стены или перегородки можно использовать кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может отапливать сразу два смежных помещения, например, кухню и спальню

Этот вариант можно использовать, когда большая топка уходит в на кухню, маленькую — в соседнюю комнату. Раньше практиковалось в пятистенных домах с «летней» избойкой, в которой топка большой печи с лежанкой не использовалась в теплое время года.

Раньше практиковалось в пятистенных домах с «летней» избойкой, в которой топка большой печи с лежанкой не использовалась в теплое время года.

Подготовка инструментов и материалов

Кладочные приспособления и инструменты готовятся заранее, чтобы не отвлекаться и не спешить с их поиском в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Фотогалерея

Фото

Небольшим шпателем с ручкой набирается необходимое количество кладочного раствора и наносится на кирпич, равномерно распределяясь по поверхности. Удаляет излишки раствора, выступающие из швов.

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто разделить пополам, используйте инструмент, одна сторона которого представляет собой обычный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания кладке печи аккуратного вида используется небольшой, очень простой, но полезный инструмент — оклад. С его помощью оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно если последующая облицовка плиткой не планируется.

Для правильной работы печи очень важно соблюдать ровность рядов или, наоборот, наклон под определенным углом. Для этого используется уровень, и его желательно использовать после укладки каждого ряда

Кельма или кельма для распределения раствора

Молоток для кирпича

Шов по металлу

Уровень строительный пузырьковый или лазерный

Также могут пригодиться отвес и строительный шнур — для точной подгонки углов и стен конструкции по вертикали правило для выравнивания фундамента, складной стальной метр для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи — с нагревательным щитком, лежанкой или варочной панелью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание следует уделить печным приборам из металла (стали или чугуна): дверцы, колосники, люки, вентили, заслонки, чугунные плиты

Преимущество превосходства чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется под воздействием высокой температуры, долго сохраняет тепло.

При покупке дверей и задвижек убедитесь, что первые закрываются плавно и плотно, а вторые легко скользят в полотне. Раньше размеры устройств подчинялись стандартам, например, чистые двери имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно найти оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Клей считается традиционным и наиболее подходящим для монтажа такой части печи, как топка. Современные рецептуры, как правило, смешанного (комплексного) типа и помимо вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении на первом месте стоит вяжущий компонент, на втором — заполнитель, например, 1:1 или 1:2. Комплексные растворы указывают в трех частях, например, 1:2:6, с двумя связующие в первую очередь, последний заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

- пластичность, удобная для нанесения и распределения;

- достаточно толстый, чтобы предотвратить растекание;

- нормальной плотности, не худая и не толстая.

Здесь действуют общие правила: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные растрескиваются после высыхания.

У опытных мастеров есть свои секреты приготовления печных растворов, многие из которых придерживаются традиций и используют проверенный веками знакомый состав глины и песка

Самое сложное в приготовлении глиняного раствора — найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для укладки и создания аккуратных ровных швов. Иногда на подбор правильных пропорций уходят годы — это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички выбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замесом очищают от примесей, затем замачивают в воде на 24 часа.

Одни и те же порции глины смешивают с разными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течение 2-3 дней. В дальнейшем для приготовления раствора используют пропорции, дающие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве печи вместо песка в огнеупорную глину требуется добавить шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочную смесь, приготовленную в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымоходов внутри дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. При сооружении трубы над крышей используется цементный раствор или известково-цементный состав.

Основные принципы рядовой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется применять полнотелый огнеупорный кирпич без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет от 0,5 до 0,8 см.

Различные секции печи могут быть выполнены кладкой в целый кирпич, уложенный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равный ширине) или ¼ (равный ребру) кирпича.

Перевязка углов чаще всего выглядит как последовательное переплетение двух сторон — «ложка» (длинное ребро) и «тычок» — короткое ребро

Предлагаем по схемам и описаниям ознакомиться с порядковой кладкой Русская печь. Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (т.е. 6 кирпичей в дин и 5 — в ширину).

Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (т.е. 6 кирпичей в дин и 5 — в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных положениях. Кладка производится в 32 ряда, первый на уровне пола, последний перед дымоходом

Фундамент закладывается в грунт, от которого зависит конструкция конструкции. На глубине 12 см от пола уложить двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кладки секционные. Два ряда кирпичей уложены до уровня пола в плоском положении – это верхнее перекрытие фундамента

Первый ярус кладки печи также состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выложить по схемам ниже, при этом в 4 ряду необходимо будет закрепить стальные планки и дверцы поддувала (3 шт.).

5 ряд отличается установкой колосника, необходимого для удаления золы из варочной печи в отверстие поддувала. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 рядов и схема 6-11 ряды:

6-11 ряды выкладываем по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд — установка основной дверки топки,

10 ряд — установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд — решетка для удаления золы из мелкой топки.

12-17 ряды — допмонтажные работы:

12 ряд — дверца малой топки,

13 ряд — варочная панель 2-конфорочная из чугуна (0,71*0,41 м), материал — огнеупорный кирпич и сталь полосы для армирования. После этого выложите арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд — огнеупорный кирпич кладут на ребро, устанавливают дверцу варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, чередуя со стальными полосами.

17 ряд — выложить из уложенных плоских кирпичей, затем 5 ряд — труба, при этом между последним рядом и потолком уложен лист асбеста.

Диаграммы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Над основной конструкцией печи проходит труба, облицованная 5 кирпичами (плоское положение). Для прочности его связывают с повязкой. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с котлом и лежанкой

Кроме самого простого варианта с двумя топками строятся сложные русские печи своими руками с лежанкой, котлом для нагрева воды, с затопкой или камином. Рассмотрим порядок популярных растворов, которые можно использовать для самостоятельного строительства.

Рассмотрим порядок популярных растворов, которые можно использовать для самостоятельного строительства.

Упорядочивание значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы конструкции русской печи с котлом , созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, выполняется сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед укладкой необходимо сделать разметку, соорудить фундамент, положить слой гидроизоляции. Все элементы лучше сначала выложить на сухую, чтобы уточнить размеры топки

2 ряд — начало построения отсеков.

Сначала кладут кирпичи, из которых состоят стены печи, затем — ряд внутренних перегородок. Кирпичи следует укладывать строго по чертежу, измеряя каждый ряд уровнем

3 ряд — конструкция двух камер, очистки и поддува.

Напротив камер установлены чугунные двери. Для фиксации используется проволока, которая одним концом вставляется в ушки изделий, другим укладывается в швы между кирпичами

4 ряд — закрытие очага.

Одна камера внутри конструкции — нижняя — закрыта плоскими кирпичами. Таким же образом перекрывают внутренние каналы у стен

5 ряд — решетка.

Большая топка оборудуется колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливается еще одна дверца — для малой топки. Внутренняя кладка выполняется шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд — бак ГВС.

Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды устанавливается сбоку, но так, чтобы подход к нему был открыт

7 ряд — усиление боковой стенки.

Настенный соединитель изготовлен из стальной полосы. При этом устанавливается дверца для основной топки и колосник для малой. Зазоры в салоне увеличивают отвод тепла

Зазоры в салоне увеличивают отвод тепла

8 и 9 ряд — выходные каналы.

Кладка внутренних каналов осуществляется строго по схеме и уровню. Здесь же устанавливают еще одну дверцу — уже для небольшой топки

10 ряд — соединение сводов основной и малой топок.

Здесь дно печи выложено сплошным. Резервуар для воды полностью закрывается. Открытыми остаются только отверстия для прохода нагретого воздуха в варочную камеру.

11 ряд — установка варочной поверхности.

Лучшее место для установки – край передней стены над дверцами обеих камер сгорания. Для крепления плиты подойдет стальной уголок 50*50 мм. Сзади — решетка

12-13 ряд — оформление стенок варочной поверхности.

На этом этапе начинается строительство дымохода. Между дымоходом и топкой установить металлическую заслонку, закрыв при необходимости отверстие

14 ряд — вход в трубу.

Начинается проектирование канала дымоудаления. Отверстие в нем открывается при помощи заслонки, установленной вертикально. Подъем стен топки продолжается

15 ряд — свод варочной камеры

Направление кладки меняется — она сужается, образуя и перекрывая варочную камеру. Контуры дымохода Появление

16 ряд — усиление стен.

Кладка выполняется по принципу 15-го ряда, но для надежности конструкции в швы укладываются стальные пластины с замковыми элементами на концах

17 ряд — установка металлических деталей.

Задняя стенка стянута металлической полосой, дополнительно сужен свод варочной камеры, над варочной панелью установлены стальные опоры для последующей кладки — уголок и полоса

18 ряд — свод топки.

Для создания арочной конструкции используется либо шаблон, либо металлический каркас. Кирпичи укладываются на длинное ребро – ложку. Варочная панель закрытая

19 ряд — усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как обычно, используйте стальной стержень. По периметру арки выложить стены, которые будут служить бортами для дальнейшей засыпки

20 ряд — засыпка песком.

Пространство над топкой полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо тщательно утеплить. Наполнение увеличивает теплоемкость пекарной камеры

21 ряд — основание кушетки.

Сзади уплотненный песок и стены, примыкающие к своду, полностью покрыты кладкой — это основание будущей скамейки, спереди заужено

22 ряд — установка металлической детали в дымоход .

Для увеличения времени нагрева, сохранения тепла и возможности перенаправления газов в дымоход устанавливается металлический элемент с отверстием

23 ряд — дверца дымохода.

Чтобы прочистить дымоход, нужно специальное отверстие, которое закрывается дверцей, закрепленной на проволоке. Снятие затрубного пространства продолжается

24 ряд — установка затвора.

Заслонка необходима для регулировки тяги в тигле и в печах. Сначала устанавливают полотно, по которому он движется, а затем сам клапан

25-26 ряд — сужение кладки.

Два ряда выложены практически одинаково, основная цель — перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верх топки

27-29 ряд — соединение межтрубного пространства и дымохода.

Кладка основных частей завершена, продолжается строительство трубы — до уровня разделки. Часть дымохода, проходящего через перекрытие, укрепляют не глиной, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на крышу, там устраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы не было щелей между трубы и кровельный материал.

Главное при строительстве соблюдать порядок русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации по эксплуатации

Эффективность сжигания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, способным со временем деформироваться от перепадов температур. Поэтому придется не только чистить, но и замазывать щели, чтобы не образовывался конденсат и не падала теплоемкость конструкции.

Это очень просто, вот пример: со временем вокруг клапана образовалась щель шириной всего 2 мм. Получается, что за час она пропускает целых 15 м³ воздуха, нагретого до температуры 90-100°С, то есть около 10% всего тепла, поступающего от топки.

Теплопотери увеличиваются до 40% при простом открытии дверцы и на 20-25% при подаче воздуха через поддувал

Ремонт и чистка печей производится один раз в год, перед отопительным сезоном. А вот чистить дымоходы нужно чаще — примерно 2-3 раза за сезон. Перед пуском топки с колосника удаляют золу, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо готовят заранее, так как бревна должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Не рекомендуется использовать сырые дрова, так как испаряющаяся влага оседает на стенах и смешивается с копотью.

Не рекомендуется использовать сырые дрова, так как испаряющаяся влага оседает на стенах и смешивается с копотью.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщиной не более 10 см. Так они прогорают одинаково быстро и равномерно, что немаловажно для прогрева кирпича

Обычно печной процесс занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочную камеру рядами или в клетку, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они прогорали одновременно, так как жара будет больше.

Длительное время не рекомендуется топить печь на повышенный нагрев. Так вы можете спровоцировать появление трещин, в результате чего вам понадобится сначала косметический, а затем капитальный ремонт – снова кладка.

Для розжига обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открыть все заслонки, вид, дверца

Как только дрова загорятся, топка закрывается, а поддувало открывается. Тяга регулируется положением вентиля или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

- Ярко-красное пламя и черный дым указывают на нехватку воздуха — необходимо увеличить подачу.

- Белое пламя и гул в трубе — лишний воздух, лучше немного прикрыть продуванием.

- Перемешивать бревна можно только после того, как они полностью прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.

- Головки втыкаются в центр горячих углей, так что они быстро сгорают.

- Как только угли перестают гореть синим пламенем, они распределяются по очагу, приближаясь к устью.

- Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще 10 минут, чтобы предотвратить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топится углем, то топить ее рекомендуется дровами.

При отделке наружных стен помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видео макет русской печи с заказом:

Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;

Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам; Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;

Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;